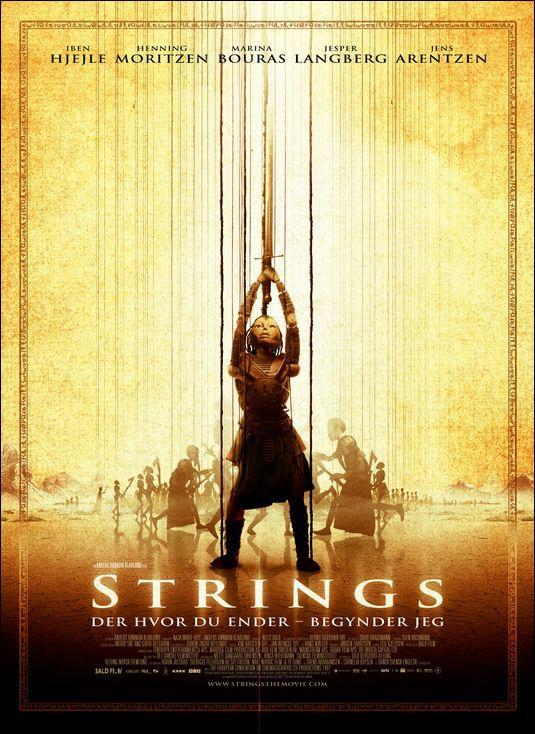

Strings tells the story Hal Tara who is the child of The Kahro in Hebalon (a city) and beneficiary of the privileged position. At the point when The Kahro commits suicide, Hal is decided to had his spot to govern Hebalon. However, the revelation of The Kahro’s self destruction letter, that his dad’s demise was no self destruction, and was led by opponents of the city known as The Zeriths as described on IMDB for Strings 2004, Hal masking himself as an everyday person forgets about the city and sets to track down the Zeriths and retaliate for his dad.

Yet, Nezo, The Kahro’s insidious consultant who found the Kahro’s body sends a hero known as Erito to join Hal and to kill him. Entering the Zerith’s camp, ignorant about his personality, Hal falls head over heels for Zita, a Zerith female champion, uninformed Nezo has insidious plans to assume control over ruler boat of the city and Erito’s significant other Eike and Hal’s sister Jhinna have uncovered his detestable plot.

Since nothing can vivify a body part after its string is cut, fixes to harmed people should be made utilizing sound, unsevered parts. A sad assortment of destitute individuals and detainees is kept as a contributor class. At the point when an individual of eminence or other social significance loses a body part, one more is automatically taken from YouTube video to a DVD and supplanted with its string unblemished.

While a string joined to a moveable appendage is cut off, it is comparable to removal; the individual (James McAvoy) loses the capacity to utilize that body part. When a string is cut nothing can fix it or resurrect anything it was connected to. In the event that the “head string” is cut, it brings about long-lasting demise.

Great Start and Ending

Penitentiaries are planned around the way that the strings venture up perpetually very high. As opposed to cells, the detainees are restricted under immense level matrices, and the scope of portability permitted by their strings is restricted by little square openings in the matrix through which the movie script for Strings are embedded and locked inside.

At a later point, uncovered that certain individuals have found the capacity to “jump” mind blowing distances and really fly for a brief time frame; basically this is practically equivalent to the puppeteer yanking on the doll’s string and making it take off through the sky. It is just when the hero grasps the solidarity of every living thing, and the force of affection, that he can get the expertise.